Ho giocato spesso con la trea, o tria: è la tavola da gioco che si trova sul retro della scacchiera tradizionale, e in casa l’abbiamo tutti. Non avrei mai pensato che ci fosse dietro tutta questa storia; quando mi capitò fra le mani il libro di René Guénon, uno dei più grandi studiosi di Storia delle Religioni, non credevo ai miei occhi e – lo ammetto – davanti a un’illustrazione che riproduceva un oggetto così familiare era impossibile non ridere, e la risata mi sorse spontanea. Eppure...René Guénon Simboli della Scienza sacra

Ho giocato spesso con la trea, o tria: è la tavola da gioco che si trova sul retro della scacchiera tradizionale, e in casa l’abbiamo tutti. Non avrei mai pensato che ci fosse dietro tutta questa storia; quando mi capitò fra le mani il libro di René Guénon, uno dei più grandi studiosi di Storia delle Religioni, non credevo ai miei occhi e – lo ammetto – davanti a un’illustrazione che riproduceva un oggetto così familiare era impossibile non ridere, e la risata mi sorse spontanea. Eppure...René Guénon Simboli della Scienza sacra ed. Adelphi

cap. 10, La triplice cinta druidica

Paul Le Cour ha segnalato, in « Atlantis » (luglio-agosto 1928), un curioso simbolo tracciato su una pietra druidica scoperta verso il 1800 a Suèvres (Loir-et-Cher), che era stata precedentemente studiata da E.C. Florance, presidente della Società di Storia naturale e di Antropologia del Loir-et-Cher. Questi pensa addirittura che la località ove fu trovata la pietra potrebbe essere stato il luogo della riunione annuale dei druidi, che secondo Cesare era situato ai confini del paese dei Carnuti. La sua attenzione fu attirata dal fatto che si trova lo stesso segno su un sigillo d'un oculista gallo-romano, rinvenuto verso il 1870 a Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher); ed espresse il parere che esso potesse rappresentare una triplice cinta sacra.

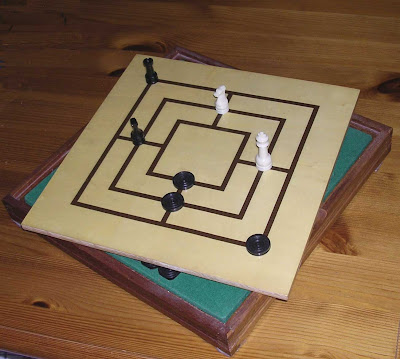

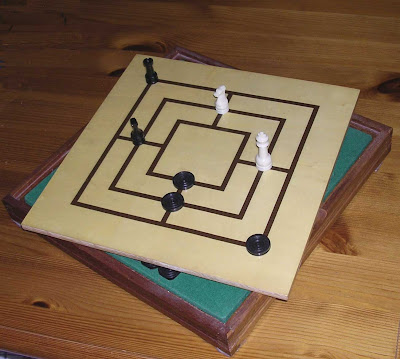

Questo simbolo è effettivamente costituito da tre quadrati concentrici, legati fra di loro da quattro linee ad angolo retto (fig. 7).

Nel momento stesso in cui usciva l'articolo di « Atlantis », veniva segnalata a Florance l'esistenza del medesimo simbolo inciso su una grossa pietra di basamento di un contrafforte della chiesa di Sainte-Gemme (Loir-et-Cher), pietra che sembra d'altronde di provenienza anteriore alla costruzione della chiesa, e che potrebbe risalire anch'essa al druidismo.

È sicuro del resto che, come molti altri simboli celtici, e in particolare quello della ruota, questa figura è rimasta in uso fino al Medioevo, giacché Charbonneau-Lassay l'ha rilevata tra i 'graffiti ' del torrione di Chinon, assieme a un'altra non meno antica, formata da otto raggi e circoscritta da un quadrato (fig. 8), che si trova sul 'betilo' di Kermaria studiato da J. Loth e al quale abbiamo già avuto occasione di alludere altrove.

Le Cour informa che il simbolo del triplice quadrato si trova anche a Roma, nel chiostro di San Paolo, del secolo XIII, e che, d'altra parte, non era conosciuto nell'antichità soltanto dai Celti, poiché egli stesso l'ha notato parecchie volte sull'Acropoli di Atene, sulle lastre del Partenone e su quelle dell'Eretteo.

L'interpretazione del simbolo in questione come figura di una triplice cinta ci pare assai giusta; e Le Cour stabilisce a questo proposito un collegamento con ciò che dice Platone, il quale, parlando della metropoli degli Atlantidi, descrive il palazzo di Poseidone come un edificio al centro di tre cinte concentriche collegate fra di loro da canali, il che costituisce effettivamente una figura analoga a quella in questione, però circolare anziché quadrata.

Ora, quale può essere il significato di queste tre cinte? Abbiamo subito pensato che dovesse trattarsi di tre gradi di iniziazione, sicché il loro insieme avrebbe rappresentato, in certo modo, la figura della gerarchia druidica; e il fatto che la medesima figura si trovi anche altrove indicherebbe che esistevano, in altre forme tradizionali, delle gerarchie costituite sullo stesso modello, cosa questa perfettamente normale.

La divisione dell'iniziazione in tre gradi è d'altronde la più frequente e, potremmo dire, quella fondamentale; tutte le altre rappresentano in definitiva, rispetto a essa, soltanto delle suddivisioni o degli sviluppi più o meno complicati. Ci ha fornito quest'idea l'essere venuti una volta a conoscenza di documenti i quali, in certi sistemi massonici di alti gradi, descrivono questi gradi precisamente come altrettante cinte successive tracciate intorno a un punto centrale; sicuramente, tali documenti sono incomparabilmente meno antichi dei monumenti di cui si parla qui, ma si può ugualmente trovarvi un'eco di tradizioni a essi molto anteriori, e in ogni caso ci fornivano nella circostanza un punto di partenza per interessanti accostamenti.

È opportuno notar bene che la spiegazione che ne proponiamo non è per nulla incompatibile con certe altre, come quella accolta da Le Cour, secondo la quale le tre cinte si riferirebbero ai tre cerchi dell'esistenza riconosciuti dalla tradizione celtica; questi tre cerchi, che si ritrovano sotto altra forma nel cristianesimo, sono d'altronde la stessa cosa dei ' tre mondi ' della tradizione indù.

In quest'ultima, d'altra parte, i cerchi celesti sono talvolta rappresentati come altrettante cinte concentriche circondanti il Méru, cioè la Montagna sacra che simboleggia il 'Polo' o l"Asse del Mondo', ed è anche questa una notevolissima concordanza.

Lungi dall'escludersi, le due spiegazioni si accordano perfettamente, e si potrebbe anche dire che in un certo senso coincidono, giacché, se si tratta d'iniziazione reale, i suoi gradi corrispondono ad altrettanti stati dell'essere, e sono questi stati che tutte le tradizioni descrivono come altrettanti mondi diversi, perché si deve tenere ben presente che la ' localizzazione ' ha soltanto carattere simbolico.

Abbiamo già spiegato, a proposito di Dante, come i cieli siano propriamente delle `gerarchie spirituali ', cioè dei gradi d'iniziazione, e va da sé che essi si riferiscono al tempo stesso ai gradi dell'esistenza universale, poiché, come dicevamo allora,' in virtù dell'analogia costitutiva del Macrocosmo e del Microcosmo, il processo iniziatico riproduce rigorosamente il processo cosmogonico.

Aggiungeremo che, in linea di massima, è proprio di ogni interpretazione veramente iniziatica di non essere mai esclusiva, ma, al contrario, di abbracciare sinteticamente tutte le altre interpretazioni possibili; è per questa ragione inoltre che il simbolismo, con i suoi significati molteplici e sovrapposti, è il mezzo di espressione normale di ogni vero insegnamento iniziatico.

Grazie a questa stessa spiegazione, il senso delle quattro linee disposte a forma di croce che collegano le tre cinte diventa immediatamente chiaro: sono dei canali, attraverso i quali l'insegnamento della dottrina tradizionale si comunica dall'alto in basso, a partire dal grado supremo che ne è il depositario, distribuendosi gerarchicamente negli altri gradi.

La parte centrale della figura corrisponde dunque alla « fonte d'insegnamento » di cui parlano Dante e i` Fedeli d'Amore', e la disposizione cruciforme dei quattro canali che ne dipartono li identifica ai quattro fiumi del Pardes.

A tale proposito, conviene osservare che tra le due forme circolare e quadrata della figura delle tre cinte c'è un'importante sfumatura da notare: esse si riferiscono rispettivamente al simbolismo del Paradiso terrestre e a quello della Gerusalemme celeste, secondo quanto abbiamo spiegato in una nostra opera. Infatti, vi è sempre analogia e corrispondenza tra l'inizio e la fine di qualunque ciclo, ma, alla fine, il cerchio è sostituito dal quadrato, e ciò indica la realizzazione di quella che gli ermetisti designavano simbolicamente come « quadratura del cerchio »:'o la sfera, che rappresenta lo sviluppo delle possibilità mediante espansione del punto primordiale e centrale, si trasforma in un cubo quando questo sviluppo è completo ed è raggiunto l'equilibrio finale per il ciclo considerato."

Applicando specificamente queste considerazioni alla questione che ora ci occupa, diremo che la forma circolare deve rappresentare il punto di partenza di una tradizione, ed è proprio questo il caso dell'Atlantide, e la forma quadrata il suo termine, che corrisponde alla costituzione di una forma tradizionale derivata. Nel primo caso, il centro della figura sarebbe allora la fonte della dottrina, mentre, nel secondo, ne sarebbe più propriamente il serbatoio, avendo qui l'autorità spirituale soprattutto una funzione di conservazione; ma, naturalmente, il simbolismo della « fonte d'insegnamento » si applica a entrambi i casi." Dal punto di vista del simbolismo numerico, bisogna ancora notare che l'insieme dei tre quadrati costituisce il duodenario. Disposti altrimenti (fig. 9), questi tre quadrati, ai quali s'aggiungono pure quattro linee in croce, costituiscono la figura nella quale gli antichi astrologi inscrivevano lo zodiaco; tale figura era considerata d'altronde quella della Gerusalemme celeste con le sue dodici porte, tre per ogni lato, e vi è in ciò un rapporto evidente con il significato che abbiamo appena indicato per la forma quadrata. Ci sarebbero senza dubbio ancora molti altri accostamenti da esaminare, ma pensiamo che queste poche note, per quanto incomplete, contribuiranno già a portar qualche lume sulla misteriosa questione della triplice cinta druidica.

(da René Guénon "Simboli della Scienza sacra" ed. Adelphi)

.jpg)